电影《尤利西斯的凝视》中,美国籍希腊裔导演A先生受委托为巴尔干电影之父Manaki兄弟拍一部纪录片,在1994年重返离开多年的故土希腊。为了寻找Manaki兄弟遗留下来的三卷尚未冲洗的胶片,A从希腊启程,穿越巴尔干腹地,在战火中抵达萨拉热窝。这是一场以电影的名义寻找被遗忘的历史之旅,也是一场追寻巴尔干共同记忆的寻根之旅。在这场旅程中,历史与现实交织,过去与现在的界限变得模糊,一战、二战乃至90年代的战争交替出现,流离失所的悲剧与断壁残垣的景象轮回重演,时间变得不再重要,历史的幽灵仿佛永远笼罩在这片充满血与蜜的土地上,森然冷酷地凝视着这一切。

影片问世的近30年后,作家刘子超踏上了一条与片中主人公相反的路线。他从意大利东北边境的港口城市的里雅斯特出发,一路向南,途经斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑、塞尔维亚等七个国家,最终到达巴尔干半岛南端的希腊首都雅典,写下了这本《血与蜜之地:穿越巴尔干的旅程》。

刘子超此次行程路线图,随书附赠。蓝色地区东正教信仰占多数,橙色地区天主教信仰占多数,绿色地区伊斯兰教信仰占多数

作为一名旅行作家,刘子超的足迹遍布中欧、中亚、东南亚与南亚等地,也出版过现象级旅行文学作品。但在此之前,他曾是一名记者,在媒体任职近10年。也许正因如此,他的旅行叙事总是带有某种独特的视角与温度,脱离社交媒体上包装精美的浮华外衣,深入生活在那片土地上的一个个具体而鲜活的生命。由此我们便不难理解他所说的, “巴尔干不只是一个地理概念,而更像一个形容词,充满伤痛、挣扎、求索和希冀的复杂含义。”

《血与蜜之地:穿越巴尔干的旅程》刘子超著,文汇出版社,2024年

分裂的历史,矛盾的身份

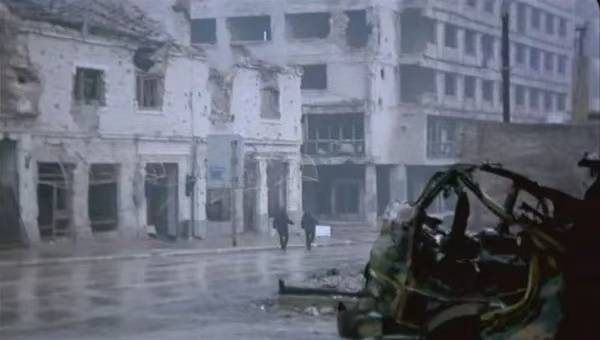

尽管与电影中A先生的路线并不一致,但在刘子超的巴尔干之旅中,历史也同样是一个萦绕始终的主题,就像他见到的那些布满弹孔、满目疮痍的砖墙废墟一样,它已经深深烙印进每一座巴尔干城市的肌理,在现实的纹路中不断浮现。

“巴尔干”(Balkan)一词原指巴尔干山脉,后来扩大为指称整个半岛区域。在本书中,一位北马其顿的纪录片导演兼作家向刘子超拆解巴尔干一词在土耳其语中的含义“‘bal’这个词代表‘蜜’,而‘kan’这个词代表‘血’。这两个词组合成‘Balkan’(巴尔干),共同构成‘血与蜜’的寓意。”

在巴尔干的历史中,血与蜜总是并存的,就像苦难与希冀。几个世纪以来,这片面积仅为75万平方公里(约相当于一个青海省)的土地上居住着阿尔巴尼亚人、保加利亚人、塞尔维亚人、克罗地%亚人、黑山入、马其顿人等数十个民族,伊斯兰教、天主教、东正教在这里三分天下。当民族解放的号角在巴尔干响起,迎接它的并不是一个个人们理想中的自由社会,相反,宗教与民族的矛盾持续激化,各个新成立的独立国家之间互相敌对、冲突不断。1912年第一次巴尔干战争、1913年第二次巴尔干战争,1914年塞尔维亚民族主义者的子弹在萨拉热窝射向了奥匈帝国的斐迪南大公,点燃了第一次世界大战的导火索。随后,第二次世界大战、波黑战争、科索沃战争……可以说,整个20世纪的巴尔干,都在战火纷飞中度过。

第一次、第二次巴尔干战争示意图

战争放大了原本细微的民族差异。书中提到,从种族和语言的角度来看,克罗地亚人与塞尔维亚人实际上是一个民族,而波什尼亚克人则是土耳其征服巴尔干后改信伊斯兰教的塞尔维亚人或克罗地亚人。三族同根同源,但他们的纷争却从未停止。波黑战争中,塞尔维亚人在斯雷布雷尼察屠杀了近八千名波什尼亚克人,是二战后欧洲最惨烈的一次种族灭绝暴行。诸如此般的互相仇杀构成了巴尔干各民族的声泪俱下的苦难史,在刻骨铭心的血海深仇面前,他们之间的裂缝越来越大,难以弥合。

斯雷布雷尼察大屠杀遇难者墓地

在波黑,有一座叫莫斯塔尔的城市,曾经,居住在此的波什尼亚克人遭到了来自克罗地亚人的种族清洗,如今,那里有两套邮政系统、两个汽车站、两支消防队、两所综合性医院、两家电力公司、两支足球队、两个废品回收厂和两家热门夜总会,它们泾渭分明地服务于城中的两个民族。一条南北走向的大道将整个城市一分为二,东边是波什尼亚克人的聚居区,街边的建筑物布满弹孔,被炮弹炸毁的房子留在原处,历史的伤疤赫然在目。而西边,是繁华的克罗地亚人居住区,琳琅满目的酒吧、商铺、购物中心,挺拔的梧桐树营造出欧洲中产阶级社区的秩序感,仿佛战争从未发生过。尽管生活在同一座城市,但他们互不往来,几乎没有共同的生活经历。

莫斯塔尔市区建筑物上的弹坑,刘子超摄

意大利作家卡尔维诺在小说中也曾虚构过一个这样的城市,它有着两副截然不同的面孔,“就像一张两面都有画的纸,两幅画既不能分开,也不能对看”。然而现实恐怕要比小说更加魔幻,这样的分裂、矛盾普遍存在于巴尔干,使这片血与蜜之地伤痕累累,引领着每一个前来到访的人思考: 民族主义到底给人们带来了什么?历史对人们今天的日常生活又意味着什么?

《看不见的城市》[意] 伊塔洛·卡尔维著,张密译,译林出版社,2019年

无法忘记过去,无法想象未来

如果和刘子超一样去到位于杜布罗夫尼克的红色历史博物馆,我们也许还能寻觅到一些昔日理想曾经存在过的痕迹。博物馆从衣食住行等方面全面地展示了克罗地亚在南斯拉夫社会主义时期的富足生活。当时的南斯拉夫犹如东西阵营之间的一片绿洲,其护照可以免签一百多个国家,克罗地亚女孩阿丽达就曾拿着南斯拉夫护照自由穿行于东西柏林之间。在黑山,也有人仍在怀念铁托,怀念那个团结至上、民族主义不受欢迎的年代。首都波德戈里察街心花园的铁托雕像手中,放有一朵鲜艳的红色玫瑰花。

手握玫瑰花的铁托雕像,刘子超摄

然而问题在于,对巴尔干来说,所有的历史都太“新”了。不仅南斯拉夫的辉煌历历在目,战争与大屠杀的痛苦也都如昨日记忆,每天在脑海里重播。“每一个科索沃的阿尔巴尼亚人都至少有一名亲属死于战争。”这句话是科索沃青年利里顿告诉刘子超的。科索沃战争爆发于他八岁那年,在全家动身逃亡之前,他亲眼看见自己的表妹被塞尔维亚士兵射杀在大街上。

这样的故事在巴尔干还有很多,历史的伤痕构成了他们对生命的复杂体验。在本书的讲述中,有辞职投身历史研究的波黑战争军人后代,他立志于保存与记录波什尼亚克人的历史记忆,让更多人了解曾经发生的事;有生活在南斯拉夫旧梦中的克罗地亚男孩,战乱的阴影与父亲的离去塑造了他孤僻的性格,直到今天他也不愿从自己的世界中走出来;也有选择回到斯雷布雷尼察的大屠杀幸存者,她们坚韧重建并悉心守护新的平静生活,渴望摆脱身上“难民”的标签。

个体书写的必要性在此刻前所未有地得以彰显,因为它关系到一个重要且不容回避的问题:战争已经成为过去,但生活在21世纪的人们,要如何面对分裂、动荡的历史?

《血与蜜之地》是带着这个问题上路的。正如刘子超在采访和后记中所说的:“人的生存经验就像历史河流中的卵石,从当下向着未来延展,阐明了这个世界演进的曲折”,“书写人类的命运如何在漫长的时间、记忆和地理的褶皱中发挥作用,正是旅行写作所要追寻的目标。”

宏大叙事与个体生活交织,形成了错综复杂的历史。 但更为复杂的是,战争留下的创伤和四分五裂的民族问题只是今日之巴尔干阴郁的底色,在此之上,人们的现实生活更直接地受到这段残酷的历史所产生的结果的影响,那就是腐败的制度体系、持续低迷的经济和居高不下的失业率。 几乎刘子超遇到的所有年轻人都在感叹自己的国家“机会太少了”,他们大多选择离开家乡,去往欧洲其他国家,而留下来的人则不得不承受“只能勉强维持生计,一旦试图追求更好的生活,就会遭遇重重阻碍”的代价。

现实与历史的重叠缠绕,化为这一代巴尔干人对未来的迷茫与不确定。局势瞬息万变,各国与各族之间勉强维持的和平不知何时又会被撕裂,战争仿佛达摩克利斯之剑,悬在他们头顶。而全球化还在进行。在巴尔干人拥抱欧洲的同时,更多来自尼泊尔或其他南亚、中亚等地区的劳工,以及漂泊南下的俄罗斯、乌克兰人涌入这片血与蜜之地。 极端民族主义的阴霾还没有散去,新的家园又在不断重构,“既不属于这里,也不属于那里”的感受成为一种真实的困境与写照。巴尔干百年流逝,“家”的迷失却一直延续至今,并与同样生活在充满不确定性的当下的我们,形成遥远的共鸣。

明日世界

巴尔干民族主义是在19世纪中期同欧洲中央集权大国的斗争中产生并发展起来的。20世纪初,巴尔干民族解放运动兴起,巴尔干诸国纷纷要求摆脱奥斯曼土耳其的统治,建立独立的主权国家。假如说,民族主义最初像一片燎原大火,点燃了巴尔干人反抗压迫和剥削的希望,将人们同祖国、语言、传统、共同的历史与命运紧密联系在一起,那么大火燎原之后,剩下的就只是一地灰烬,巴尔干最终也走向了与预期完全相反的结局:一个昔日的帝国在民族独立运动中分崩离析。

然而,倘若我们超越民族主义的狭隘视野来看,巴尔干半岛实则是一片曾展现出卓越多元性的区域。在本书中的许多城市,我们都能目睹奥斯曼时期的清真寺、塞尔维亚风格的东正教堂与罗马式的天主教堂和谐共存,社会主义时代的街道、住宅,与洋溢着欧洲风情的餐馆和酒吧交相辉映。正如刘子超在书中写下的, “‘民族’是一种看待世界的视角和思考世界的的方式”,而不是世界的全部。也许我们需要更多的观察、记录、讲述,以及抛开成见的交流、互动,才能更好地理解彼此。

北马其顿的清真寺与南斯拉夫建筑,刘子超摄

1994年的A先生与老友在巴尔干深夜的街头感慨:“我们在同一个世界里入睡,却在不同的世界醒来。”30年过去了,我们仍在不同的世界里醒来。巴尔干是分裂的,但裂痕不仅存在于巴尔干,而是贯穿整个世界。地缘冲突与战争、技术竞争与贸易保护、不同政治理念与制度之间的拉扯、精英与大众的社会分层,以及社交媒体构造的信息茧房,都成为了隐含的分裂因素。明天的世界会如何?我们难以预测,也无法回答。但尽管如此,还是有一些温柔而郑重的尝试,比如这本《血与蜜之地》,比如努力地乐观生活的巴尔干人。

2023年,科索沃再次发生冲突事件

科索沃青年利里顿在房产公司工作,他爱好音乐,组过乐队,写过歌,录过小样,甚至还自己出过几张专辑。虽然他的音乐梦想在科索沃这样逼仄的环境下注定无疾而终,但他所书写和吟唱的对生活的热爱与柔情却是那样坚韧有力。

“我们静坐,默默地编织生活的故事,

在我心中,生命是一首诗,涌动着泪水与喜悦的旋律。

我不在乎,我不在乎,

我将追随雪花,破冰而行。

即使命运让我坠入深渊,即使世界转身离去。”

文/周婕妤